\ 無料で体験できます /

周りのお子さんが中学受験をするので、「うちの子にも中学受験をさせようか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。

もし中学受験をするのであれば、何年生から始めるのがよいのでしょう。

この記事では

- 中学受験を検討し始めたが、対策を始める時期に迷われている方

- 早く中学受験の勉強を始めるメリット・デメリット

- 中学受験のために低学年のうちにやっておきたいこと

上記について解説しています。

お子さんだけでなく、保護者の方にとっても長い道のり(中学受験まで)を乗り切るため、参考にしていただければ幸いです。

モコスタ統括マネージャー

小澤 珠美

大学卒業後、大手進学塾で高校受験・中学受験の指導に15年間従事。特に中学受験において、御三家中学をはじめとする超難関校の算数指導・受験対策・保護者のサポートに尽力し、合格実績に貢献。

その後独立してさらなる成果を出し続けモコスタ専属の指導者となる。これまでに蓄積したすべてのノウハウを投入し、モコスタに通う受験生全員の第一志望校合格を全力でサポートする。

著書:『中学受験超成功法「ママは楽しく息を抜く」』ギャラクシーブックス 2017年

共著:『未来を創る〜私たちが選んだ道〜 輝く女性起業家』ブレインワークス 2017年

\近くの教室でお待ちしています/

中学受験は低学年から始めるべき?一般的なスタート時期とは

中学受験の勉強を本格的にスタートするのは小学4年生からが多くなっています。

理由は、塾のカリキュラムが小学4年生から本格的に4科目でスタートするからです。

小学4年生の塾の授業は週2回となっていることが多く、国語・算数の後に理科・社会の授業が組まれています。

モコスタでは、お子さんやご家庭への負担も考慮し、小学3年生から過度な負担なく中学受験対策できるよう、中学受験クラスを設定しています。週1の2教科から始め、本格的な中学受験カリキュラムの準備をできるようにしています。

小学4年生から始めないと間に合わないのかというと、実は小学5年生からでも中学受験に必要な内容を網羅することができるカリキュラムを組んでいる塾もあります。

そのため、小学5年生から中学受験の勉強をスタートする人も少なからずいます。

反対に、小学1年生から塾通いを始める人も一定数います。

ほとんどの塾の小学1年生コースは通塾日数が1日、学習する科目は国語・算数、さらに授業時間数も短めに設定されています。

それでは、低学年から中学受験の勉強を始めるメリット・デメリットについて見ていきましょう。

小1・小2からの中学受験対策で得られるメリットとは?

小学1~2年生から中学受験の勉強を始めるメリットは、

- 勉強習慣が自然と身につく

- 語彙力・思考力・読解力が養われる

- 親子の学習スタイルが確立しやすくなる

- 子どもが勉強=苦ではない、という状態をつくれる

- 中学受験に向けた「体力・精神力の下地」も整う

上記のようなことがあります。

勉強習慣が自然と身につく

週1回決まった曜日・時間に塾に通って授業を受け、宿題を毎日やることで勉強の習慣が身についていきます。

小学4年生から塾に通った場合、最初は1週間のリズムを作っていく期間が必要です。

そのため、授業内容を完璧に消化するまでに時間がかかりますが、既に勉強の習慣が身についているお子さんはスムーズに進めていくことが可能です。

語彙力・思考力・読解力が養われる

小学1年生の塾の授業は、中学受験に直結する内容ではないかもしれません。

しかし、長い目で見るとお子さんの学力の基礎を築いていくものとなります。

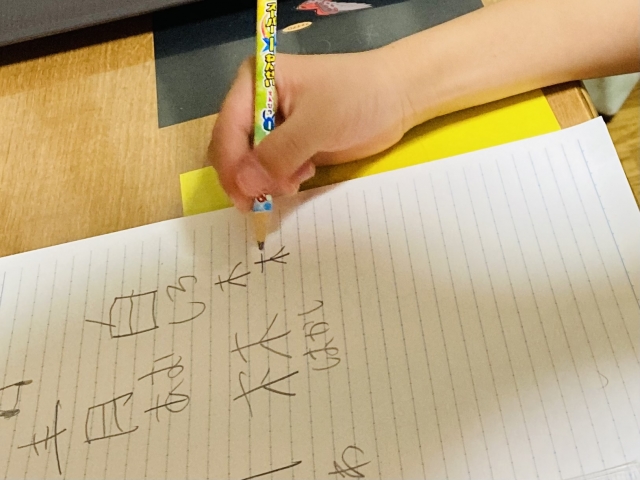

具体的に国語では、物語文を中心とした読解により語彙力、読解力が鍛えられ、さらには文章を作る問題で記述力が鍛えられていきます。

近年の中学入試の問題では記述式の問題が増加しているため、自分で書くことが重要になってきます。

低学年のうちから「書く」ということに慣れておくことが最大のメリットになることでしょう。

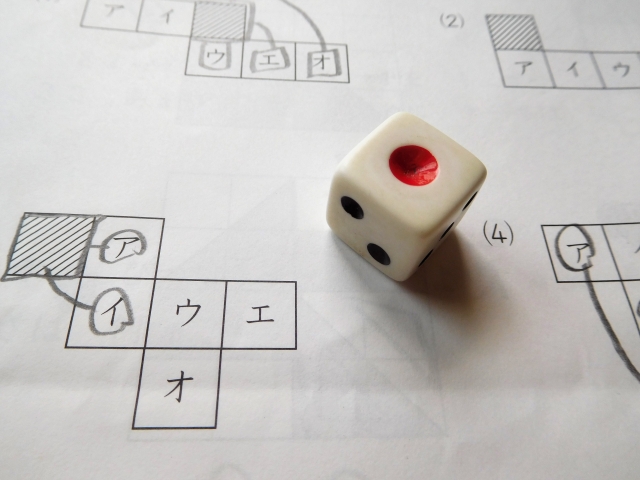

算数では、パズル形式の問題を解くことにより思考力が養われていきます。

また、立体図形の模型などを使うことにより空間把握能力も養われていきます。

実際に小学1年生から指導をしていた生徒で、立体図形の問題を見ただけで解けるようになった子がいます。

どうして見ただけで解けたの?

小学1年生のときから練習していたら、書かなくても頭の中に図形が浮かぶようになりました。

低学年のパズルや立体図形に関する問題の中には、中学入試で出題されたものなどが含まれていたりします。

早くから練習をすることで、将来苦戦する生徒が多い「場合の数」や「立体図形」の単元をスムーズに進めることができる可能性が高くなります。

モコスタでは、低学年から受講できる「アドバンスクラス」を設定し、思考力を養います。また、「ベーシッククラス」においても楽しみながら読解力を身につけることができます。

親子の学習スタイルが確立しやすい

低学年から塾通いをする場合、保護者の方の協力が必要になってきます。

塾までの送迎、宿題の丸つけ、1週間のスケジュール管理などを保護者の方に協力してもらうこととなります。

負担にもなりますが、メリットもあります。

それはお子さんが今どんな勉強をしているのかということを把握できる点です。

保護者の方が宿題の丸つけをすることで、どんな内容を勉強していて、出来具合はどうだったかが分かります。

丸つけの後でお子さんのやる気が出るような話をすると更に効果的です。

今週はパズルの問題が全問正解ですごかったね

簡単だったよ!

来週もこの調子でがんばろうね!

また、次回の授業ではどんな内容を勉強するのか、年間でどんな内容を勉強するのか(目次を確認)を把握しておくとよいでしょう。

子どもが勉強=苦ではない、という状態をつくれる

低学年の学習内容は楽しく勉強できるように工夫されています。

たとえば、語句に関する問題がクイズ形式になっていたり、算数の問題がパズル形式になっていたりといった具合です。

もちろん中学受験の役に立つ内容ですが、それを「勉強=難しい」ではなく「勉強=楽しい」といったように工夫されています。

低学年のうちに「勉強が楽しい」「塾に行くのが楽しい」とお子さんが思ってくれると、本格的な学習が始まる小学4・5年生になってから苦労することが少なくなります。

中学受験に向けた「体力・精神力の下地」も整う

小学4年生から週2回の塾通いを始めると、最初は慣れていないため体力的にきつかったりもします。

塾から帰ったら夕飯を食べて寝るだけといった話を聞くことがよくありました。

塾の様子に慣れる必要もあるので、確かに大変かもしれません。

低学年のうちから通塾していると塾に慣れているので、気疲れすることがないというメリットがあります。

また、中学受験の勉強内容は難しいため、一人では解けなかったという経験を初めてする生徒がいます。

そうすると、精神的なショックを受けてしまい立ち直るまでに時間がかかるケースもあります。

低学年のうちから難しい問題に慣れていたり、勉強が楽しいと感じていたりすると精神面でも余裕をもって取り組むことができるようになります。

早すぎるスタートが招くデメリットと注意点

早くから中学受験の勉強をスタートするデメリットについても見ていきましょう。

- 子どものモチベーションが持たない可能性

- 保護者が過度に焦ってしまうリスク

- 低学年は「遊びや体験」も重要

- 子どもによっては勉強嫌いになるケースも

上記のようなデメリットが考えられます。

子どものモチベーションが持たない可能性

低学年のうちから中学受験に向けた勉強を始めると、モチベーションが持たない可能性があります。

そのため、日々の声掛けや新たな目標設定をすることでモチベーションの維持に努める必要があります。

日々の声掛けはお子さんの良い点を見つけ、褒めることを意識しましょう。

ついつい悪い点に目がいきがちですが、一般的に「褒める:叱る」の割合は「8:2」から「9:1」がよいとされています。

前回間違えた問題ができていた、字が綺麗にかけていた、時間内に全ての問題が解けた等、ささいなことで構わないので褒めることでモチベーションを高めることができます。

また、学年が上がったらお子さんと一緒に志望校について調べていくことでモチベーションを高めることが可能です。

保護者が過度に焦ってしまうリスク

低学年のうちから全てできるようにならないとダメだと思ってしまうと、お子さんは辛くなります。

特に低学年のうちは「答えを書く」こと自体が重要になってきます。

たとえば、国語の記述式の答えを書く習慣が身につくだけでも素晴らしいことです。

答えを書く生徒であれば、間違えた部分を修正するだけですみますが、答えを書かない生徒の場合、書く作業から指導をしないといけないの時間がかかります。

したがって、低学年のうちは決まった曜日・時間に塾に通い、宿題をやるだけでも他のお子さんより進んでいるので焦る必要はありません。

子どもによっては勉強嫌いになるケースも

低学年のうちから中学受験に向けた勉強を始めると、お子さんによっては勉強嫌いになってしまうケースもあります。

これは勉強内容が全く分からない、間違えると怒られる、宿題が終わらない等の理由があります。

普段のお子さんの様子を見ていて気になる点がある場合は早めに対処することが大切です。

注意して見る点として、「塾に行くのを嫌がる・宿題の問題が全然解けない」のどちらかがあったら早急に対応する必要があります。

特に低学年のうちは、「学ぶことが楽しい」と思えるような塾に入塾させることが重要です。

低学年のうちは何をすべき?おすすめの学習内容と習慣

低学年のうちに勉強の習慣を身につけることがもっとも大切です。

学習の習慣を身につけるためには時間を決めることが効果的です。

朝ご飯の時間、お風呂に入る時間、寝る時間など普段の生活の中で自然と行っていることがありませんか?

それと同じように決まった時間に漢字・計算、読書、宿題をやるようにすると自然と習慣化していきます。

注意点としては、決まった時間やるということです。

「今日は調子がいいから少し長めにやろう」といったときも、時間で区切るようにしてください。

そうでないと「今日は昨日10分長く勉強したから短くしよう」といったように日によって勉強時間が変わってしまいます。

そうすると習慣化することが難しくなります。

なるべく毎日同じ時間帯にしておくのが望ましいですが、難しい場合はお子さんも見ることができる場所に1週間のスケジュールを貼っておくようにしましょう。

まとめ

低学年から始める中学受験対策にはメリットもデメリットもあります。

低学年のうちから完璧を求めるのではなく、最初は勉強の楽しみを実感させることが長続きの秘訣です。

また、お子さんと保護者のスケジュールに合った1週間の勉強リズムを作ることも重要です。

中学受験までの長い道のりをクリアするため、無理のないスケジュールを立て、リズムを崩さないように注意しながら進めていきましょう。

モコスタとは?

モコスタは、経験と実績豊富な講師が中心となり学習指導を行う学習塾です。

補習を中心とした個別指導から、小学1年生から6年生までの本格的な集団指導まで、受験合格に向けたサポートを行います。

| コース/クラス名 | 概要 |

|---|---|

| ベーシック | 小学1年生から中学3年生の補習クラス。学校の授業・受験勉強の補習を行います。 |

| マンツーマン | 小学1年生から中学3年生の完全マンツーマンクラス。学習塾の予習・補習や、苦手科目の重点的な学習を行います。 |

| アドバンスクラス | 小学1年生と2年生を対象に、楽しく学習しながらも主体的に学ぶことを重視している集団指導クラスです。 |

| 中学受験クラス | 小学3年生から6年生を対象に、本格的な受験対策を行う集団指導クラスです。 |

個別相談と無料体験会を開催しています

モコスタでは、随時「個別相談」と「無料体験会」を開催しています。

ご相談内容にあわせて、経験豊富な講師陣が丁寧に対応させていただきます。

- 塾の雰囲気を見てみたい

- どんな指導をしているのか教えて欲しい

- 講師に受験に関する相談をしてみたい

どんなご相談でも、お気軽にお申し込みください。