\ 無料で体験できます /

「中学受験は親が共働きだと大変ですか?」「共働き世帯に中学受験は無理なの?」という質問を多く受けます。

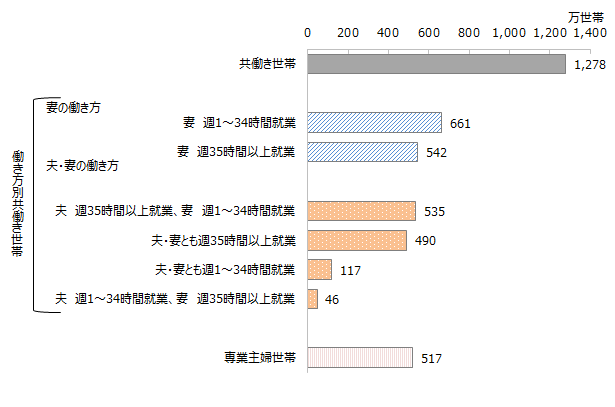

総務省の調査によると、約71%が共働き世帯という状況ですので、同じような悩みを持たれる方は多いでしょう。

しかしながら、共働き世帯でも十分中学受験は乗り越えられます。

とは言え、やみくもに中学受験対策をしても成果は出ません。

そこで、

- どうやって塾選びをすればいいか

- どんな悩みに直面するのか

- どうやってサポートすればいいか

などをこの記事で解説します。

大切なお子さんの中学受験のために、ぜひ最後までご覧ください。

モコスタ統括マネージャー

小澤 珠美

大学卒業後、大手進学塾で高校受験・中学受験の指導に15年間従事。特に中学受験において、御三家中学をはじめとする超難関校の算数指導・受験対策・保護者のサポートに尽力し、合格実績に貢献。

その後独立してさらなる成果を出し続けモコスタ専属の指導者となる。これまでに蓄積したすべてのノウハウを投入し、モコスタに通う受験生全員の第一志望校合格を全力でサポートする。

著書:『中学受験超成功法「ママは楽しく息を抜く」』ギャラクシーブックス 2017年

共著:『未来を創る〜私たちが選んだ道〜 輝く女性起業家』ブレインワークス 2017年

\近くの教室でお待ちしています/

共働き家庭の中学受験攻略法

2023年の共働き世帯の数は、1,278万世帯となっており、母数1,795万世帯に対して約71%の割合となっています。

共働き家庭は、どのようにすれば中学受験を攻略できるのでしょうか。

重要なポイントは、

- 塾選び

- 学習サポート

- 送迎や食事サポート

この3点です。

家庭の状況に最適な塾を選ぶ

共働き世帯であれば、必ず塾に通うようにしましょう(家庭教師でも可)。

ただし、塾と一言で言っても、その種類は多種多様なので、次のポイントを見て選ぶことをおすすめします。

- 保護者の負担はどれほどか

- 授業外のサポートはあるか

- 授業や学習状況の透明度はどのくらいか

- サポートに対して料金は最適か

よく「合格実績はどのくらい信用した方がいいか」と質問を受けることがありますが、あまり信用しすぎない方がいいです。

特に大手学習塾のような多数の教室がある場合は、全教室の合計数を出していたり、カウントする対象者を幅広くしたりしていることも珍しくありません。

上記のポイントを押さえたうえで、お子さんが行きたいと感じられる場所かどうかを体験授業などで見極めてから入塾しましょう。

学習時間を確保しサポートする

授業外の学習時間をどのように確保するかも重要です。

フルタイム勤務ではなかったり、在宅勤務で家庭学習を見る余裕があったりする場合は、ご自宅で学習してもいいでしょう。

しかし、多くのご家庭にとって、特に算数と国語はご家庭でのフォローが難しいです。

そのため、塾で自習できる環境があるのであれば積極的に利用し、場合によっては個別指導で徹底的にフォローをしてもらうというのも一つの手です。

モコスタのベーシッククラスは、少人数制の個別指導でお子さんの得意を伸ばし、苦手を克服していくクラスです。

多くの塾との一番の違いは、徹底した学習管理と子どもの意欲を高める指導にあります。

週1回(1時間)から利用ができるため、補習から発展的な演習指導まで、ご家庭のニーズ・お子さんの学習状況に応じて使いやすい設計になっています。

忙しくてご家庭ではなかなか学習・宿題を見切れない方にも、たいへんおすすめです。

生活面のサポートをする

中学受験の大変さは学習だけではありません。

塾によっては、

- 塾や駅までの送迎が必要

- 夕食や昼食(長期講習の場合)の準備が必要

- 模試のテスト会場までの送迎が必要

などの生活面のフォローが必要になることがあります。

一時的にサポートすることは可能かもしれませんが、小3や小4からの中学受験対策であれば最低でも3年間はサポートし続けなければなりません。

お子さんのメンタルを安定させるためにも、可能であれば保護者がサポートし、難しければサポート環境が整っている塾を選ぶか親族のサポートを得るなどしてサポート体制を整えましょう。

共働き家庭が直面する主な悩みと解決策

共働き家庭が実際に直面することとその解決策をご紹介します。

仕事と受験サポートとの両立

最大の悩みは、仕事と受験サポートの両立です。

急なミーティングが入る仕事や出張・残業の多い職場など、受験サポートをしたくてもできない環境の方が多くいます。

特に受験直前期になると、塾のスケジュール管理や家庭学習のフォローが必要になり、仕事と並行して対応するのは大変です。

そこで、まずは「いつ・何をサポートするのか」を明確にし、効率的に関われるよう工夫しましょう。

例えば、朝や帰宅後の短い時間を活用し、前日の復習や小テストのチェックを行うだけでも、学習の定着度が変わります。

夫婦での役割分担とコミュニケーション

共働き家庭において、中学受験のサポートを一人で抱え込むのは大変です。

そのため、夫婦間で役割分担を明確にし、お互いが協力できる体制を作ることが重要です。

例えば、塾の送迎や宿題のチェック、願書の準備などをタスクごとに分担し、それぞれが無理なく対応できるようにしましょう。

また、受験に関する情報を共有するために、定期的に短時間でも話し合う時間を設けると、認識のズレを防ぐことができます。

TimetreeやGoogleカレンダーなど家族のスケジュールを共有するアプリを活用すれば、効率よく情報を管理できます。

さらに、仕事が忙しい時期には、お互いの負担を調整し合う柔軟さも大切です。

夫婦で協力しながら受験に向き合うことで、家庭全体のストレスを軽減し、子どもにも安心感を与えることができます。

塾弁や献立の管理

塾通いが本格化すると、夕食の時間が不規則になりがちです。

特に、夜遅くまで塾にいる場合、塾弁の準備や帰宅後の食事管理が課題になります。

共働き家庭では、事前に食事の準備をしておくことで負担を軽減できます。

例えば、週末に作り置きをしておいたり、冷凍食品やレトルトを活用したりすることで、手間を省きながら栄養バランスを確保できます。

また、塾弁を作る場合は、子どもが食べやすく、消化に良いものを選ぶのがポイントです。

サンドイッチやおにぎり、スープジャーを活用した温かい食事など、簡単に準備できるメニューを取り入れましょう。

さらに、塾が提供する軽食サービスや、外食を上手に組み合わせることで、無理なく継続できる食事管理を心がけるとよいでしょう。

塾の送迎

平日の夜や休日の講習などは、仕事との調整が必要になるため、効率よく対応する工夫が求められます。

まず、塾の送迎サービスがある場合は積極的に利用し、可能な限り負担を軽減しましょう。

また、夫婦で送迎の担当を分けたり、祖父母や親しい友人と協力したりすることで、負担を分散できます。

塾送迎の負担を軽減する方法

特に大きな負担となる塾送迎を軽減する方法をご紹介します。

送迎付きの塾を選ぶ

最もおすすめなのは、送迎付きの塾を選ぶことです。

細かいルールは塾によっても異なりますが、例えばモコスタであればご自宅までお送りするため、とても安心してご利用いただけています。

ただし、送迎付きの塾はそれほど多くないため、ご自宅近くにない場合は他の選択肢を選ぶしかありません。

通塾の距離を考慮した塾選びをする

自宅や学校から遠い塾を選んでしまうと、移動時間が長くなり、子どもの負担が増えてしまいます。

そのため、自宅から自転車を利用して10分以内に通える範囲がおすすめです。

特に中学受験期は学習時間の確保が不可欠なため、通塾に時間を取られすぎると学習効率が下がる可能性があります。

アクセスの良い塾を選ぶことで、子どもも無理なく通塾でき、保護者の負担も軽減され、受験期をスムーズに乗り切ることができるでしょう。

友達と協力して送迎するメリット

共働き家庭では、保護者が毎回塾の送迎をするのが難しいこともあります。

その場合、同じ塾に通う友達の家庭と協力し、送迎を分担する方法も選択肢として挙げられます。

例えば、平日は交代で送迎を担当し、週末やテスト前は各自で対応するなど、柔軟に役割分担を決めることで、負担を軽減できます。

また、子ども同士も一緒に通うことで、安心感が生まれ、通塾のモチベーション維持にもつながります。

ただし、送迎のルールを明確に決めておかないとトラブルになったり、お子さんの安全が確保されなかったりと、悪影響を及ぼします。

送り迎えの時間厳守や、万が一のトラブル時の対応についても、事前に話し合っておくとスムーズです。

友達と協力することで、保護者の負担を分散しながら、子どもにとっても安心できる通塾環境を整えることができます。

公共交通機関を利用する際の注意点

塾までの距離がある場合、公共交通機関を利用して通うことも選択肢の一つです。

しかし、小学生が一人で電車やバスを利用する際には、安全面や時間管理に注意が必要です。

学年や塾にもよりますが、帰宅時間が21時近くなる塾も少なくありません。

そのため、公共交通機関を利用するからといって、駅から徒歩5分以上かかるところや周辺環境が不十分なところ(飲み屋街ではないか、街灯の明るさは十分かなど)を選ぶのは避けましょう。

また、乗り換えの有無や最寄り駅・バス停から塾までの距離を確認し、できるだけシンプルなルートを選ぶようにしましょう。

さらに、子どもにICカードの管理方法や、万が一電車やバスを乗り過ごした場合の対処法を教えておくと安心です。

公共交通機関を上手に活用すれば、送迎の負担を軽減できるだけでなく、子どもの自立心を育むことにもつながります。

さいごに

今回は、共働き世帯が中学受験を乗り越えるための方法や、実際に多くの家庭が直面する課題をご紹介しました。

特に塾選びは中学受験の結果を大きく左右するほど非常に重要です。

- 保護者の負担はどれほどか

- 授業外のサポートはあるか

- 授業や学習状況の透明度はどのくらいか

- サポートに対して料金は最適か

といったポイントを確認し、必ず体験授業を経てから入塾を決めましょう。